엿부터 먹이고 전쟁개시

고대에서 중세, 아니 근대에 이르기까지, 유명한 전투의 시작은 영화나 드라마, 혹은 해당 전투에 관여한 장군이나 영웅들이 자서전이나 회고록에 썰을 푼 것처럼 “웅대하고 장엄하게” 시작된 경우는 사실 그다지 많지 않다. 대부분의 경우에는…

전장에 양 군이 진을 치고, 서로 욕설을 퍼붓는 것으로 시작된 게 대다수였다. 카이사르의 로마 군단과 베르킨게토릭스의 공방전도 그랬고, 헨리 5세의 아쟁쿠르 전투도 그랬고, 다케다 신겐과 우에스기 켄신의 카와나카지마 합전도 그랬고, 에드워드 1세와 윌리엄 월레스의 전투가 벌어진 스털링 다리 인근 또한 양군의 ‘욕설난무’로 시작되었다. 1861년 7월 21일에 매너서스 분기점에서 벌어진 그 전투 또한 그랬다.

그러니 역사적인 관점에서 보자면, 역사적으로 중요한 전투를 다룬 영화나 드라마는 모두 ‘픽션’이자, ‘역사왜곡물’이라고 보면 된다.

사무라이는 가공된 판타지

중세 서양의 장갑보병들과 기병들, 그리고 기사들의 전투가 무딘 칼로 상대방을 여러 번 쳐내려 뇌진탕 상태로 만들거나 혹은 마구 두들겨서 죽인 데 비해 동양, 특히 일본의 전투는 “잘 베이는 칼로 단칼에 골로 보내는 게 보통”이라는 인식이 강한데, 이건 판타지에 불과하다.

전국시대의 전투는 중세 서양의 전투와 거의 차이가 없다고 보면 된다. 대량생산된 카타나와 야리, 나기나타의 날은 무뎠고, 갑주를 단칼에 베는 그런 판타지스러운 일은 거의 일어나지 않았다. 게다가 칼날이 얇은 만큼 잘 부러졌다. 사무라이들과 아시가루들은 칼로 적을 단칼에 벤다기보다는 철봉이나 다름없는 칼을 들고 상대방을 ‘조낸 패서’ 죽였다. 그러다가 칼이나 창이 부러지면 잽싸게 본진까지 도망가서 여분의 칼을 들고 다시 나오곤 했다.

사무라이로서의 명예? 그런 건 태평성대가 260년이나 이어진 에도시대에 만들어진 판타지다.

대대로 내려오는 보검을 차고 전장에 임해? 보검을 전장에 왜 들고 나오나? 그런 건 기름칠 잘해서 집에다가 모셔놓는 거지 전장에 들고 나오는 물건이 아니다. 헤이안 시대라면 몰라도 적어도 전국시대에 “보물”을 들고 나오는 사무라이는 몇몇 정신 나간 다이묘들을 제외하면 단 한 명도 없었을 것이다. 아니 뭐 그 이전에, 녹봉으로 쌀 한 가마 정도 받는 하급 사무라이들 중에 대대로 내려오는 보검이란 게 있을 리 없다.

머스킷에 대한 오해

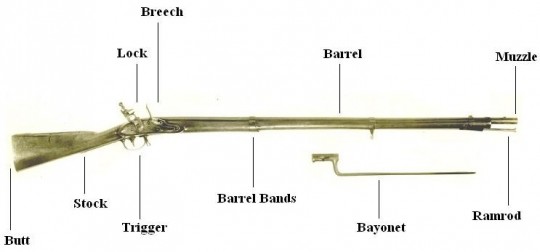

강선이 없는 전장식 소총, 그러니까 머스킷에 대해 사람들이 종종 오해하는 것 중에 하나가 바로 사거리다. 사거리가 형편없기 때문에 지근거리에서 발포를 했다고 믿는 거다. 근데 실제로 매치락이나 플린트락 머스킷을 쏴보면 이게 사거리가 부족한 무기라는 게 그저 판타지에 불과하다는 걸 알게 된다. 그럴 기회가 많지 않으니 다들 그냥 착각하고 사는 거지.

1500년대 중반의 매치락 머스킷의 사거리는 가볍게 100m를 넘는다. 1700년대의 플린트락 머스킷의 최대사거리는 300m를 넘는다. 남북전쟁 리인액트를 하면서 주로 사용했던 .577구경의 엔필드 라이플과 58구경의 1861 스프링필드 라이플의 최대 사거리는 무려 600m에 달한다.

리인액트 활동은 장약만 넣고 쏘는 이른바 ‘프라임’이거나, 혹은 화약만 넣고 공포탄처럼 쏘는게 보통이지만(일부 리인액터들의 경우에는 실제 느낌을 살리기 위해서 화약의 양을 2배로 넣어서 쏘는 경우도 많았다. 이럼 확실히 반동도 세지니까. 단, 내구성은 매우 떨어짐) 사격장에서 당시 총기에 실제 탄환을 넣고 사격을 해보는 것도 포함되어있다. 전장식 소총들의 사거리가 얼마 되지 않을 거라고 생각했던 나도 놀랐으니까, 미경험인 사람들이 오해하는 건 어찌 보면 당연할 수도 있겠다만.

요는 사거리가 아니라 총열의, 그리고 라이플의 경우에는 총열 + 강선의 정도(精度)이다. 1860년대의 전장식 소총들은 10발만 쏴도 도저히 손으로 잡기 힘들 정도로 총열이 미친 듯이 과열된다.

1500년대의 아르케부스나 머스킷은 3발만 연속으로 갈겨도 총열이 과열된다. (연속이라고 해봤자 아르케부스나 타네가시마 같은 건 1분에 1발 쏘기도 벅찰 정도로 발사까지 걸리는 순서가 요상망측 그 자체다.) 모든 금속 파이프가 다 그렇듯 열을 받으면 팽창하고, 이게 ‘명중률’을 좌우하는 거다.

하물며 강선에 맞물려 날아가는 미니에탄도 아닌, 납을 대충 녹여서 만드는 구형의 탄환의 경우에는 강선이 없는 총열 안에서 탄이 통통통통 튀면서 나간다. 그래서 이게 멀리 나가기는 하는데, 쏘는 사람도 솔직히 이게 정확히 어디로 갈지 모른다.

이건 직접 경험해보지 않은 사람들은 아무리 책과 영화와 드라마와 논문과 사료로 공부해도 이해하기 힘든 부분일 거라고 본다. (화약이 무슨 맛이 나는지에 관한 것도 그런 예다.) 총열의 상태가 이처럼 조악하다 보니 1500년대의 총사들은 최대한도로 휴대하고 다니는 탄환의 수가 12발을 넘지 않았다. 남북전쟁 당시에도, 일반적으로 병사 1명이 휴대하고 다니는 탄환이 2~30발을 넘지 않는 경우가 대부분이었고, 장기전으로 들어가게 되면 최대한도로 지급을 해봤자 5~60발이 고작이었다.

그러니, 서로의 얼굴 표정까지 보일 정도로 가까운 6~70미터 거리에서 쏘는 건 사거리 문제가 아니라, 서로 확실히 ‘골로 보내기 위한’ 어쩔 수 없는 선택인 거다.

원문: 김찬우

p.s.

위에서 잠시 언급했던 에드워드 1세의 별명은 Edward “Longshanks”인데, 이 “Longshanks”라는 건 중세 영어로 “롱다리”라는 뜻이다. 다리만 긴 게 아니라 팔도 겁나게 길었다는 기록이 상당히 많으며, 키도 상당히 컸다.(무려 188cm!) 참고로 아우구스투스가 신격화한 이래 항상 키가 크고 훤칠한 외모로 묘사되는 율리우스 카이사르의 경우 168cm였다고 한다.